会社の環境と人によるということになりますが、私個人的には日本企業よりリラックスした感じはあると思います。総合的に雰囲気さえ慣れればかなり過ごしやすくなると存じます。

目次

中国の会社の職位レベルはどうなってる?

まずは、群に加入する上ではワンちゃんでも必須な地位確認です。

中国企業の職位についてざっくり書きました。こんな感じです。

<大殿様>

董事長(DongShiChang)=代表取締役みたいな感じ。会社オーナーが多い。

呼び方は董事長、そのままか稀に姓+董。

<お殿様>

総経理(ZongJingLi)=社長。董事総経理で日本の代表取締役社長みたいな人も多い。

呼び方は、姓+総です。

以下、順に並べて行きます。

<家老>部長(BuChang)

<侍大将>科長(KeChang)

<足軽大将>経理(JingLi)日本では財務系のイメージですが、中国ではマネージャーの意味です。

<組頭>高級主任→副主任→主任(?ZhuRen)名のとおり主任。

<上等兵>主管(ZhuGuan)係長的地位。

<雑兵>無役ヒラ。→私です。

特殊な職位として、助理という日本であまり当て嵌らないものもあります。

敢えて日本語に当てはめると「補佐」とかでしょうか。助理の前に総経理助理とか、冠が付きますが秘書ではありません。総経理のサポートの仕事をしている場合もあり、実は決定権のある裏ボスが助理さん、<側用人 柳沢吉保>みたいな場合も稀にあります。

他には名刺で「行政経理」とか書かれていることがありますが、多くはヒラで名刺に書く職位がないので、そう書いている場合があります。

余談ですが、私の新卒の初めての辞令に「副主任3級」とか訳わからん地位が書かれていたのを思い出します。

上下関係、先輩後輩関係は複雑?

地位による上下関係は職務上ではありますが、私的な会話に持ち込まれる事は稀です。

また、日本のような年齢や入社年月による先輩後輩関係は基本ありません。

先輩を意味する前輩という言葉ありますが、これは広く長い意味での大先輩達を表し、個人レベルを指す際にはあまり用いません。

中国語は丁寧な言い方では、一応会話の頭に「請」をつける事はありますが、日本語のような敬語はありません。それが個人の壁を取り払っているとも言えます。

・・・とは言っても一般社会の話で、中央政府とか大組織ならやはりそれなりの上下関係はあると思います。それに関しては、私も経験がありません。

横の関係、同期とかはどう?ライバル関係は?

多くの会社は新卒採用一斉採用はやっていないので、日本のような同期の繋がりで〜。みたいな事は少ないです。というか、年齢関係なく話題の合う人や気の合う人と気兼ねなく仕事のこと以外でもお話ししますね。

外国人の場合は、正直言語の関係から多少の間合い感がありますがこちらから積極的に交流の輪に入れば、基本理由もなく拒まれる事はありません。

出世競争については、これも人によりますが一般的に自分の業務に専念でその結果を上司がどう判断するかで争っている感じですね。お互い泥仕合いのような事を見た事はありません。

仕事のミスしたら注意される?

それは被害の程度に寄りますが、一般的におおらかな傾向にあると思います。

日本との大きな違いは細かく追求される事は少ないです。こんな事言ったら文句言われてしまうかもしれませんが、中国社会全体的にそれなりのサービス、それなりの値段という雰囲気ですので、目的が達成できて入れば文句を言われませんし、大筋方向が合っていて運悪く結果が伴わなくても、細かいことをネチネチ言われることがありません。ある意味のびのび動けます。

ただ、これが日中貿易の際には摩擦を引き起こす最大の原因になることが多いですが。。。汗

コミニケーションやイベントはある?

これは私も中国では3社の民間企業しか見てきてないですが、一般的に言えることでは、どの会社でも基本的に会食はあると思います。

日本は目下衰退中のノミニケーションがありますが、中国は大人数での食事が最大最良の交流イベントです。

今でこそバーなどでお酒を飲む場合がありますが、やはり今でもお酒は食事をしながらが基本です。

日本発明の円卓(毎回とは限りませんが)で大人数でお話ししながら食事をする。これが最も交流を深める方法となると思います。

今はちょっと環境が変わっているかもしれませんが、私が上海にいた頃は、団購と言われる日本でもある「グルーポン」のような仕組みがあり、若手の社員達が昼食も近くの良さげな中華レストランで会食してる様子も見られました。

白酒での「乾杯」に注意!

中国の地方にも寄りますが、基本的に北方は白酒を飲み南はビールや黄酒(日本では紹興酒と言う)です。

<特に白酒(BaiJiu)は要注意です。>

・白酒というのは、米や高粱、とうもろこしを発酵して作ったお酒でアルコール純度が40%〜高い物で70%ほどある高アルコール度数のお酒です。

・中国の「乾杯」はいわゆる一気飲みです。( 20〜30ml/杯の小グラス。)

・特に仕事の会食の際にコミニケーションとして、1:1で乾杯する文化があります。

・お仕事の会食では、お客様への歓迎の意味を込めて、ホスト側も多人数で迎えることが慣例になっています。

・日本人の「察する」という感覚は外国人から見るとわかりづらいものですから、はっきり言わないかがりはずっと乾杯が続きます。歓迎の意味で悪気はありません。

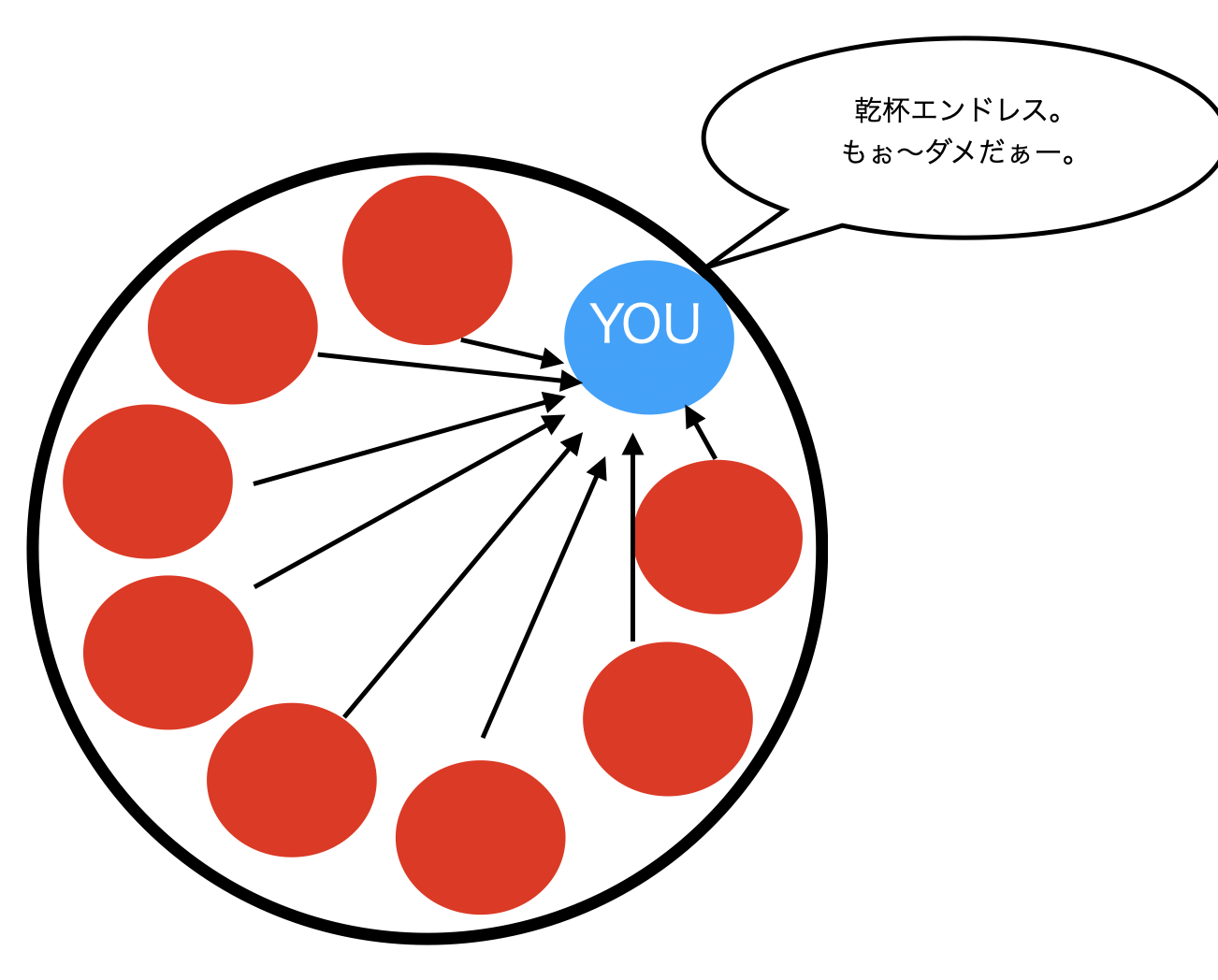

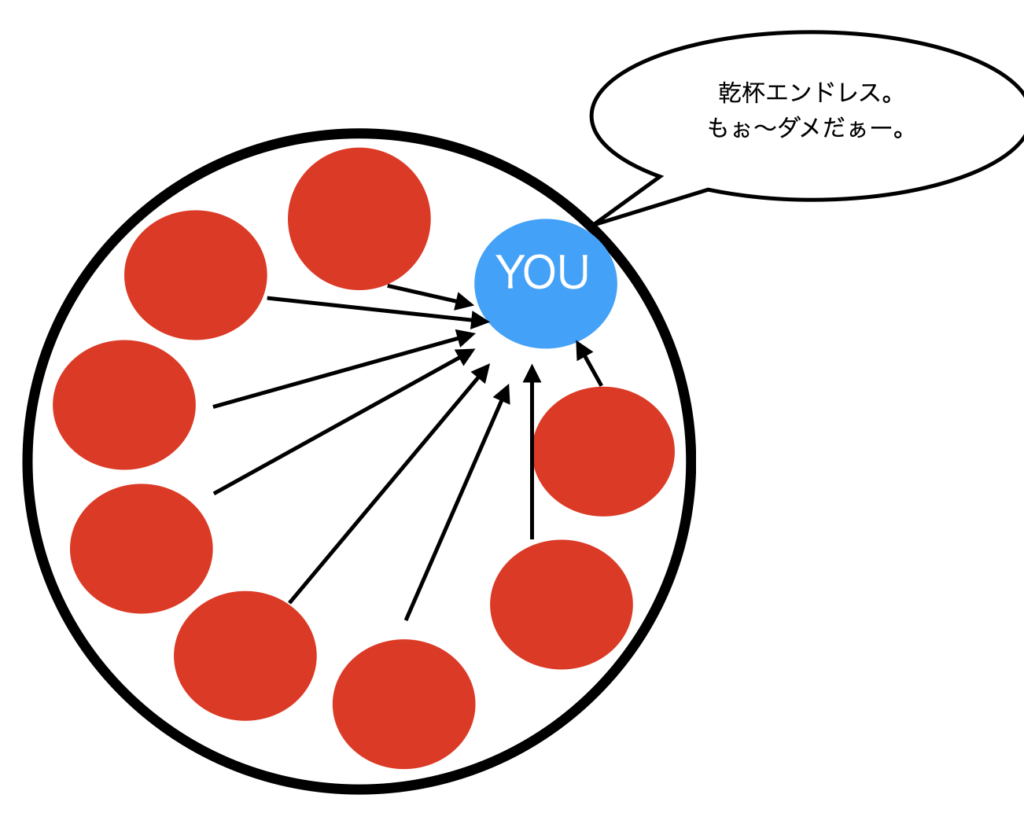

上記の背景から対策をしないと、結果こうなります。

赤丸はホスト側の会食参加者、青はゲスト、すなわちYOU想定です。

「受け」で最低一人1発としても8杯。場合によっては2杯目発動の可能性もあります。

「返し」で最低8杯。合計16杯。1杯20ml程度の小さい杯ですが、320ml。

白酒1瓶が500mlです。相当お酒に強くなければ正気ではいられない量になります。

脅かすわけではないですが、私の身の回りでも原因が白酒と思われる中原の地で志半ばに逝かれた方が数名存じております。くれぐれもお気をつけ下さい。

白酒の恐ろしいところは、最初はきついですが、数杯飲んでくると身体が慣れてきたかのような錯覚を起こし、どんどん飲めてしまいます。もちろん、そのまま行くと最悪「イザナわれます」ので、早い段階で少しヤバイと感じた時点で、もう飲めない旨をはっきり先方に申し出られることをお勧めします。

最後に勝手な注意喚起で終えてしまう。という締め方としてはどうかと思いましたが、本日は以上となります。

本件、奥が深いテーマになりますので、今後折を見て情報追記をしていこうと考えております。

最後まで読み頂き、ありがとうございました。